벅찼어, 언제나.

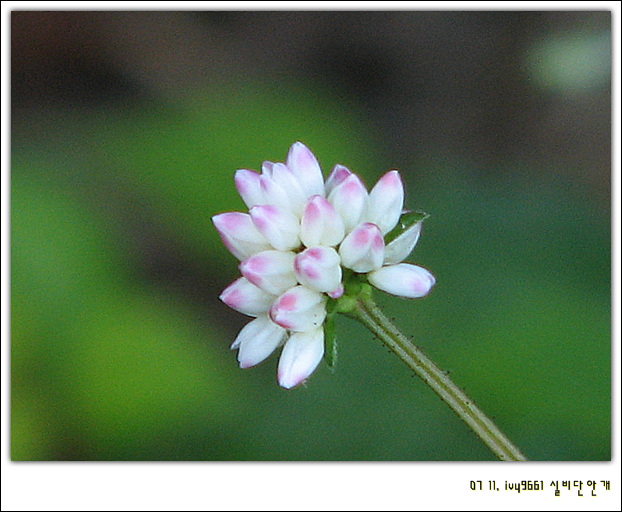

크지도 작지도 않은 꽃잎이 왜 그리 벅찼을까. 처음 우리 어디에서 만났지.

고성의 연화사 가는 저수지 둑에서 만났지.

네 이름이 뭐니?

말없이 대여섯장 꽃잎만 빙그르 돌리고 있었지. 그 후론 자주 만났지만 꽃잎에 가장 가까운 색을 나타내는 일은 여전히 벅찼기에 많은 날들을 포기하고 걷기만 하였다. 이제 어느 성 벽의 촛대같은 씨앗을 품었다.

뭐지?

밭두렁에서 산딸기 가시에 걸려 허리도 펴지 못하고 걸렸다. '층층잔대'야?

잎이 마르면 어때, 모두들 너처럼 이렇게 피고 지는 걸. 가장 자연스럽게, 아주 너 답게 지려무나.

늦은 봄부터 힘겹지 않았니?

힘겨워 허리가 자꾸 가늘어져 나뭇가지까지 닿았다구?

그랬잖아, 가시는 장미 하나가 세워도 충분하다구. 네 앙증맞음에 다가가 만져보고 싶은 사람들이 얼마나 많았을까, 그런데 넌 작은 가시를 세워 접근을 못하게 하니 혼자 힘겹지. 바보!

봄에, 네 어린 순을 따는 사람들이 밉더라. 나도 예전엔 엄마를 따라 다니며 널 꺾었는데, 청승스런 네 꽃잎을 만난 이후로는 차마 꺾지를 못하였다. 봄 어느날 기찻간에서 낯모르는 할머니께 네 순을 깜장 비닐 봉지에 담아왔구.

많은 씨앗을 품어 내년에는 더 많은 꽃으로 피어나거라.

천덕꾸러기, 제법 높은 곳까지 올라왔네. 봄부터 조심스레 걸어 왔겠지. 모두들 천덕꾸러기로 취급을 하여도 난 네가 좋다.

까치발을 하고 누군가를 기다리는 모습 같아서.

별무덤으로 피어나고 싶었다구. 드문드문 보다 훨씬 이뻐. 며칠전 꽃 전시회에서 만났지만 역시 오늘의 네 모습이 가장 너 답다.

왜 하필이면 농로야. 얼마나 밟혔을까.

아직도 못 다 졌어. 이른 봄이면 웃음으로 다가오던 너, 오늘 많이 반가웠구. 이제 우리 언제 만나지?

보아 주는 이 없다고 드러누울 참이군. 가끔 간다니까. 내가 마음 변하는 걸 봤니?

많은 이의 가슴에서 기억되지 못할지라도 오늘도 들꽃은 제 자리에서 피고 진다.

들꽃을 만나면 웃음부터 주어야지. 그게 들꽃에게 보내는 인사인데.

제법 긴 날 미루었던 웃음, 조각이나마 들꽃에게 주고 왔다.

누군가를 위한다는 거창함이 아닌, 나를 위하여. 그래도 아래의 시가 떠 올랐음은 아직도 내 마음에 욕심이 많다는 게 아닐까?

주문이란 나의 욕심을 나타내는 것이니까.^^

내가 사랑하는 당신은 / 도종환

저녁숲에 내리는 황금빛 노을이기보다는

구름 사이에 뜬 별이었음 좋겠어

내가 사랑하는 당신은

버드나무 실가지 가볍게 딛으며 오르는 만월이기보다는

동짓달 스무 날 빈 논길을 쓰다듬는 달빛이었음 싶어.

꽃분에 가꾼 국화의 우아함보다는

해가 뜨고 지는 일에 고개를 끄덕일 줄 아는 구절초이었음 해.

내 사랑하는 당신이 꽃이라면

꽃 피우는 일이 곧 살아가는 일인

콩꽃 팥꽃이었음 좋겠어.

이 세상의 어느 한 계절

화사히 피었다 시들면 자취 없는 사랑 말고

저무는 들녘일수록 더욱 은은히 아름다운

억새풀처럼 늙어갈 순 없을까

바람 많은 가을 강가에 서로 어깨를 기댄 채

우리 서로 물이 되어 흐른다면

바위를 깎거나 갯벌 허무는 밀물 썰물보다는

물오리떼 쉬어가는 저녁 강물어었음 좋겠어

댓글